クリニック経営において、ホームページは単なる情報発信ツールではなく、集患・増患を左右する重要な経営資産です。医療広告ガイドラインへの対応はもちろん、患者の検索行動の変化や競合環境を踏まえた戦略的なアプローチが求められています。

現代の患者は、症状を感じた際にまずインターネットで情報収集を行い、複数のクリニックを比較検討した上で受診先を決定します。この行動パターンを理解し、患者が求める情報を適切に提供できるホームページを構築することが、安定した集患を実現する鍵となります。

本記事では、Web制作・マーケティングの専門知識を基に、実際に集患効果を生むクリニックHP制作の方法とコツを体系的に解説します。医療機関特有の制約や患者心理を考慮した実践的なアプローチで、競合に差をつけるホームページ制作を目指しましょう。

目次

クリニックHP制作の基本戦略

集患を目的とした制作アプローチ

効果的なクリニックHPを制作するには、まず明確な目的設定が不可欠です。単に「ホームページがあればよい」という考えではなく、具体的な集患目標を設定し、それを達成するための戦略的設計を行う必要があります。

集患を目的とした制作では、患者の行動プロセスを理解することが重要です。患者は通常、「症状の認識」→「情報検索」→「クリニック比較」→「予約・来院」というステップを踏みます。このプロセスの各段階で、患者が求める情報を適切に提供し、次のアクションへと誘導する設計が求められます。

具体的には、トップページで安心感と専門性を訴求し、診療内容ページで詳細な情報を提供し、アクセス・予約ページで来院への障壁を下げる構成が効果的です。また、患者の不安や疑問を解消するコンテンツを充実させることで、競合との差別化を図ることができます。

医療広告ガイドライン対応の重要性

2018年に施行された医療広告ガイドラインは、クリニックのホームページ制作において必須の知識です。このガイドラインに違反した場合、行政指導や罰則の対象となる可能性があるため、制作段階から適切な対応を行う必要があります。

ガイドラインでは、誇大広告や虚偽広告の禁止、比較優良広告の制限、患者の体験談の掲載制限などが定められています。特に注意すべきは、「日本一」「最高」などの最上級表現、「絶対安全」などの断定的表現、他院との比較表現です。

一方で、ガイドラインに準拠しながらも効果的な訴求は可能です。具体的な診療実績、医師の専門資格、使用する医療機器の情報、治療方針の詳細説明などは適切に掲載できます。重要なのは、事実に基づいた情報提供を心がけ、患者に誤解を与えない表現を選択することです。

ターゲット患者層の明確化手法

効果的な集患を実現するには、ターゲット患者層を明確に定義する必要があります。年齢、性別、居住地域、症状、受診動機などを具体的に想定し、そのペルソナに最適化されたホームページを制作することが成功の秘訣です。

ターゲット設定では、診療科目の特性を十分に考慮しましょう。例えば、小児科であれば主要な決定権者は保護者であり、美容皮膚科であれば若い女性が中心、整形外科であれば幅広い年齢層が対象となります。また、急性期治療と慢性期治療、自由診療と保険診療でも患者の検索行動や求める情報が異なります。

地域特性も重要な要素です。都市部と地方部、住宅地と商業地、高齢化率の高い地域と若い世代の多い地域では、効果的なアプローチが変わります。競合クリニックの分析も併せて行い、差別化できるポジショニングを見つけることが重要です。

自作vs外注の選択基準と実践方法

自作制作のメリット・デメリット

クリニックのホームページを自作する最大のメリットは、制作費用を大幅に抑えられることです。WordPressやWix、Jimdoなどのツールを使用すれば、月額数千円程度でホームページを運営できます。また、更新や修正を即座に行えるため、最新情報の発信や季節に応じた内容変更も柔軟に対応できます。

一方で、自作制作には明確なデメリットも存在します。SEO対策の専門知識が不足していると、検索結果で上位表示されにくくなります。医療広告ガイドラインへの理解が不十分だと、意図せず違反表現を使用してしまうリスクもあります。また、デザインやユーザビリティの面で専門性が不足すると、患者に与える印象が悪くなる可能性があります。

自作制作を選択する場合は、最低限のWeb知識の習得と継続的な学習が必要です。また、制作時間の確保も重要な課題となります。診療業務と並行してホームページ制作を行うため、十分な時間を確保できるかを慎重に検討しましょう。

外注制作の選択ポイント

外注制作を選択する場合、制作会社の選定が成功の鍵を握ります。医療機関特化の制作会社を選ぶことで、医療広告ガイドラインへの対応や業界特有のノウハウを活用できます。制作実績を確認し、同じ診療科目での成功事例があるかチェックしましょう。

費用面では、初期制作費用だけでなく、月額保守費用や更新作業費用も含めた総合的なコストを比較検討することが重要です。安価な制作会社でも、後から追加費用が発生したり、サポート体制が不十分だったりする場合があります。

制作会社とのコミュニケーション能力も重要な選択基準です。医療専門用語を理解し、クリニックの特徴や強みを適切に表現できる制作会社を選びましょう。また、制作後の運用サポートや改善提案の有無も確認しておくと安心です。

予算別最適な制作方法

予算が限られている場合は、段階的な制作アプローチが効果的です。まず必要最小限のページ(トップ、診療内容、アクセス、お知らせ)で開始し、運営しながら徐々にコンテンツを充実させていく方法です。

予算30万円未満の場合は、テンプレートベースの制作や自作制作を検討しましょう。WordPressのテーマを活用すれば、ある程度のデザイン性を保ちながら費用を抑えられます。ただし、医療広告ガイドラインの確認や基本的なSEO対策は必須です。

予算30-100万円の場合は、医療特化の制作会社への外注が現実的な選択肢となります。オリジナルデザインでの制作や基本的なSEO対策、スマートフォン対応などが含まれます。この予算帯では、制作後の運用サポートの有無が重要な判断基準となります。

予算100万円以上の場合は、高度な機能実装や本格的なマーケティング戦略の導入が可能です。予約システムの連携、多言語対応、動画コンテンツの制作、継続的なSEO対策などを含めた包括的なアプローチが選択できます。

集患効果を最大化するHP設計

UI/UX設計の医療機関特有のポイント

医療機関のホームページでは、患者の不安を軽減し、安心感を与えるUI/UX設計が重要です。清潔感のある色使い、読みやすいフォント、適切な余白の確保により、信頼性の高い印象を与えることができます。

ナビゲーション設計では、患者が求める情報に最短でアクセスできる構造を心がけましょう。「初診の方へ」「診療時間・アクセス」「予約方法」などの重要情報は、トップページから1クリックでアクセスできる位置に配置します。

モバイル対応は必須です。現在では多くの患者がスマートフォンからアクセスするため、小さな画面でも見やすく操作しやすいデザインが求められます。タップしやすいボタンサイズ、読みやすい文字サイズ、スクロールしやすいレイアウトを意識しましょう。

また、ページの読み込み速度も重要な要素です。遅いページは患者のストレスとなり、離脱率の増加につながります。画像の最適化、不要なプラグインの削除、効率的なコードの記述により、高速なページ表示を実現しましょう。

コンバージョン率向上のページ構成

コンバージョン率向上のためには、患者の行動心理を理解したページ構成が不可欠です。ファーストビューでクリニックの特徴と安心感を伝え、興味を持った患者をさらに詳細なページへ誘導する流れを設計しましょう。

トップページでは、クリニックの専門性、院長の人柄、診療方針を簡潔に表現します。患者が最も知りたい「どんな治療を受けられるのか」「信頼できる医師なのか」「通いやすい立地なのか」という疑問に答える情報を優先的に配置します。

Call To Action(CTA)の設計も重要です。「予約はこちら」「お問い合わせ」などのボタンは、目立つ色で配置し、ページ内の複数箇所に設けましょう。特に、診療内容を読んだ患者が「この症状で受診したい」と思った瞬間に、すぐアクションできる導線を用意することが効果的です。

患者の不安要素を取り除くコンテンツも重要です。「よくある質問」「初診の流れ」「院内の様子」などの情報により、初めて受診する患者の心理的ハードルを下げることができます。

モバイルファーストの実装方法

現在の検索行動において、モバイルデバイスの利用率は非常に高くなっています。Googleもモバイルファーストインデックスを導入しており、SEO効果の観点からもモバイル対応は必須です。

レスポンシブデザインの実装では、まずモバイル版のレイアウトを設計し、その後デスクトップ版に拡張するアプローチが効果的です。小さな画面でも情報の優先度が明確になり、ユーザビリティが向上します。

タッチ操作に最適化したインターフェースの設計も重要です。ボタンサイズは最低44px×44px以上とし、リンク同士の間隔を十分に確保します。電話番号は自動的にタップで発信できるように設定し、地図はタップで拡大表示できるようにしましょう。

ページ速度の最適化も忘れてはいけません。モバイルネットワークでも快適に閲覧できるよう、画像の圧縮、キャッシュの活用、不要な機能の削減を行います。特に、初回アクセス時の表示速度は患者の第一印象に大きく影響するため、重点的に最適化しましょう。

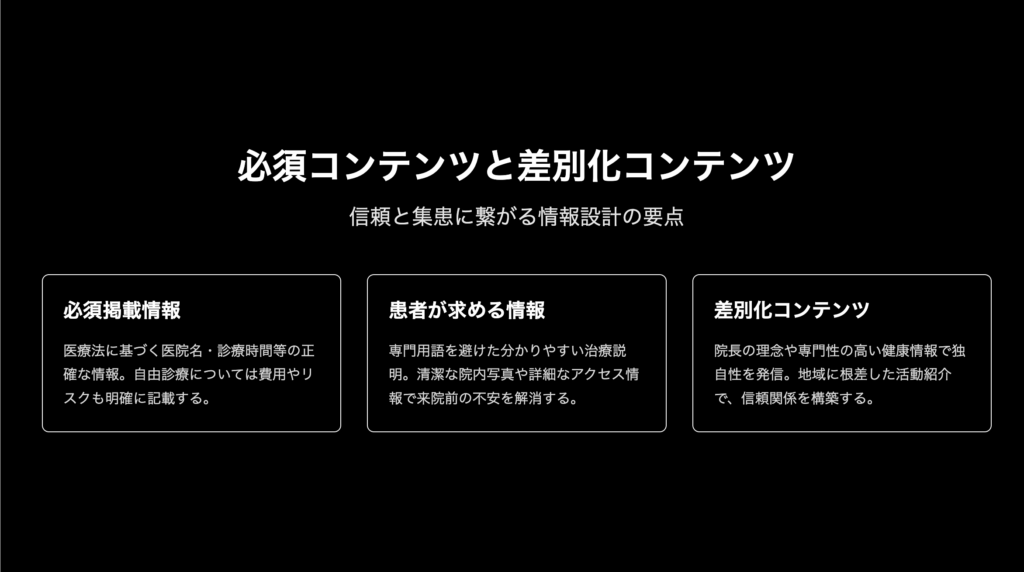

必須コンテンツと差別化コンテンツ

法的に必要な掲載情報

クリニックのホームページには、医療法に基づき掲載が義務付けられている情報があります。これらの情報が不足していると、行政指導の対象となる可能性があるため、制作時に必ず確認しましょう。

必須掲載事項には、医療機関名、管理者氏名、診療科目、診療日時、電話番号、所在地が含まれます。また、自由診療を行う場合は、料金の表示方法にも注意が必要です。治療内容、費用、リスク・副作用を適切に記載し、患者が十分な情報を得た上で判断できるようにしましょう。

医師の専門資格や所属学会については、正確な情報の記載が求められます。間違った情報や誇張された表現は避け、公式に認定された資格のみを掲載しましょう。また、学歴や経歴についても事実に基づいた記載を心がけます。

診療時間や休診日の情報は、患者が受診計画を立てる上で重要な情報です。変更がある場合は速やかに更新し、常に最新の情報を提供するよう注意しましょう。

患者が求める情報要素

患者がクリニックのホームページに求める情報を理解し、適切に提供することが集患につながります。最も重要なのは、「どんな症状に対応できるのか」という治療内容の詳細情報です。

診療内容の説明では、専門用語を適度に使いながらも、一般の患者にも理解しやすい表現を心がけましょう。症状別のアプローチ方法、使用する医療機器、治療期間の目安などを具体的に記載することで、患者の信頼を得ることができます。

院内の雰囲気や設備の情報も重要です。清潔で明るい待合室、最新の医療機器、プライバシーに配慮した診察室など、患者が安心して受診できる環境であることを視覚的に伝えましょう。

アクセス情報は、患者の利便性に直結する重要な要素です。最寄り駅からの詳細な道順、駐車場の有無と台数、バスでのアクセス方法なども含めて、複数の交通手段での来院方法を提供しましょう。

競合との差別化を図るコンテンツ戦略

競合クリニックとの差別化を図るには、独自のコンテンツ制作が重要です。院長の治療方針や医療への想い、これまでの経験を基にした患者へのメッセージなどは、他院では得られない情報として患者に訴求できます。

専門性の高い医療情報の発信も効果的です。最新の治療法、予防方法、健康管理のアドバイスなどを定期的に更新することで、専門医としての信頼性を高めることができます。ただし、医療広告ガイドラインに注意し、適切な表現を使用しましょう。

患者の声や症例紹介(個人情報に配慮した形での)も差別化につながります。実際の治療効果や患者満足度を示すことで、新規患者の安心感を高めることができます。

地域密着型のコンテンツも有効です。地域の健康課題への取り組み、近隣施設との連携、地域イベントへの参加などを紹介することで、地域に根ざしたクリニックとしての印象を強めることができます。

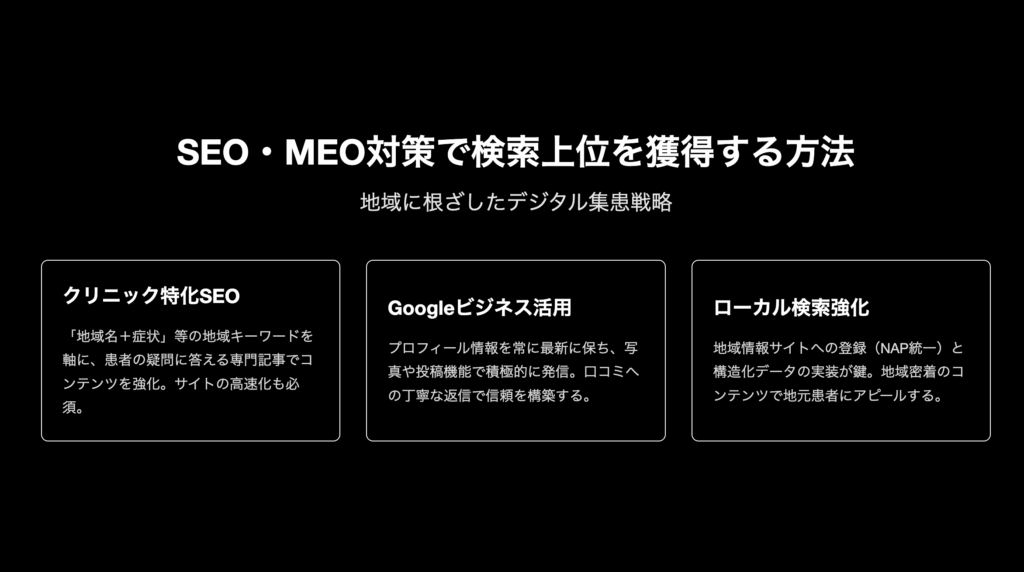

SEO・MEO対策で検索上位を獲得する方法

クリニック特化のSEO対策

クリニックのSEO対策では、地域性を重視したキーワード戦略が重要です。「地域名+診療科目」「地域名+症状」などの組み合わせでの上位表示を目指しましょう。また、「駅名+クリニック」「地域名+病院」などの検索にも対応する必要があります。

コンテンツSEOでは、患者が実際に検索するキーワードを意識した記事制作が効果的です。「頭痛の原因と治療法」「インフルエンザ予防接種の時期」など、患者の関心の高いテーマで有用なコンテンツを提供しましょう。

技術的なSEO対策も忘れてはいけません。サイト構造の最適化、内部リンクの設置、メタタグの適切な設定により、検索エンジンからの評価を高めることができます。特に、ページの読み込み速度やモバイル対応は、Googleのランキング要因として重要視されています。

外部リンク獲得も重要な要素です。地域の医師会への参加、健康関連のイベントでの講演、他の医療機関との連携などを通じて、自然で質の高い外部リンクを獲得しましょう。

Googleビジネスプロフィール活用法

Googleビジネスプロフィール(旧Googleマイビジネス)は、地域検索での上位表示に重要な役割を果たします。正確な情報の登録と定期的な更新により、検索結果での露出を高めることができます。

基本情報の充実では、営業時間、電話番号、住所、ウェブサイトURLを正確に登録しましょう。診療科目や対応可能な症状についても、可能な限り詳細に記載します。写真の登録も重要で、院内外の様子、スタッフの写真、医療機器の写真などを定期的に追加しましょう。

投稿機能を活用することで、最新情報の発信とエンゲージメントの向上が期待できます。新しい医療機器の導入、診療時間の変更、季節の健康アドバイスなど、患者にとって有益な情報を継続的に投稿しましょう。

口コミ管理も重要な要素です。患者からの口コミには丁寧に返信し、ネガティブな口コミに対しても適切に対応することで、信頼性を維持することができます。また、満足度の高い患者に口コミ投稿を依頼することも効果的です。

ローカル検索での上位表示テクニック

ローカルSEOでは、地域密着性の高いコンテンツ制作が重要です。地域の健康課題、近隣の医療機関との連携、地域イベントへの参加などを記事として発信することで、地域性の高いキーワードでの上位表示が期待できます。

サイテーション(引用)の獲得も重要な要素です。地域の医療機関紹介サイト、病院検索サイト、地域情報サイトなどに正確な情報を登録し、NAP(Name、Address、Phone)の統一性を保ちましょう。

構造化データの実装により、検索結果での表示を豊富にすることができます。診療時間、電話番号、住所などの情報を構造化データで記述することで、検索結果に追加情報が表示される可能性が高まります。

近隣地域でのキーワード最適化も効果的です。クリニックの所在地だけでなく、隣接する駅や地域からの患者も想定し、幅広い地域キーワードでの最適化を行いましょう。

制作会社選びの実践的ガイド

医療特化制作会社の見極め方

医療機関特化の制作会社を選ぶ際は、まず制作実績の確認が重要です。同じ診療科目での制作経験があるか、医療広告ガイドラインに準拠したサイト制作ができるか、集患効果の出た事例があるかをチェックしましょう。

制作会社の医療業界への理解度も重要な判断基準です。医療専門用語の理解、患者心理の把握、競合分析の能力などを面談で確認しましょう。また、医療広告ガイドラインの最新動向を把握しているかも重要なポイントです。

技術力の評価では、SEO対策の知識、モバイル対応の技術、セキュリティ対策の実装能力を確認します。医療機関のホームページは患者の個人情報を扱う可能性があるため、適切なセキュリティ対策が実装されているか確認が必要です。

制作後のサポート体制も重要です。定期的な更新作業、緊急時の対応、アクセス解析レポートの提供、改善提案の有無などを事前に確認し、長期的なパートナーシップを築けるかを判断しましょう。

見積もり・契約時の注意点

制作費用の見積もりでは、初期制作費用だけでなく、継続的に発生する費用も含めて検討することが重要です。月額保守費用、更新作業費用、ドメイン・サーバー費用、追加機能の開発費用などを明確にしておきましょう。

契約内容では、制作範囲の明確化が重要です。ページ数、機能仕様、デザイン修正回数、納期、著作権の帰属などを詳細に確認し、後からトラブルにならないよう注意しましょう。

制作過程での確認フローも重要な要素です。デザイン案の確認、コンテンツの確認、テスト環境での動作確認など、各段階でのチェックポイントを明確にし、品質を担保できる体制を確保しましょう。

万一のトラブルに備えて、契約解除の条件や責任範囲についても事前に確認しておくことが重要です。制作会社が倒産した場合や、納期に大幅な遅れが生じた場合の対応策も検討しておきましょう。

制作後の運用サポート体制

ホームページは制作後の運用が重要であり、適切なサポート体制があるかどうかが長期的な成功を左右します。定期的な更新作業、セキュリティアップデート、バックアップの取得などの基本的なメンテナンスが含まれているか確認しましょう。

アクセス解析とレポート提供も重要なサービスです。月次でのアクセス状況、検索キーワード、コンバージョン率などのデータを分析し、改善点を提案してくれるサポートがあると効果的です。

緊急時の対応体制も確認が必要です。サーバーダウン、セキュリティインシデント、システム障害などが発生した場合の連絡方法、対応時間、復旧手順を明確にしておきましょう。

運用改善のための定期的な提案も重要なサービスです。医療業界のトレンド、競合の動向、新しい技術の導入などについて、継続的にアドバイスを受けられる体制があると、長期的な競合優位性を維持できます。

費用対効果を最適化する予算戦略

制作費用の相場と内訳

クリニックのホームページ制作費用は、規模や機能によって大きく異なります。基本的なテンプレート型のサイトであれば20-50万円、オリジナルデザインでの制作は50-150万円、高機能なカスタムサイトは150万円以上が相場となります。

費用内訳を理解することで、適切な予算配分が可能になります。デザイン費用が全体の30-40%、コーディング費用が20-30%、機能開発費用が10-20%、プロジェクト管理費用が10-20%程度が一般的な配分です。

月額の運用費用も考慮する必要があります。サーバー・ドメイン費用が月額5,000-20,000円、保守・更新費用が月額10,000-50,000円、SEO対策費用が月額30,000-100,000円程度が相場です。

予算を抑えたい場合は、段階的な制作アプローチが効果的です。最初は必要最小限の機能で開始し、運営状況を見ながら徐々に機能を追加していく方法により、初期投資を抑えながら効果的なサイトを構築できます。

ROI向上のための投資配分

投資対効果を最大化するには、集患に直結する要素に重点的に投資することが重要です。SEO対策、コンテンツ制作、ユーザビリティの改善に予算を配分し、確実な成果を得られるようにしましょう。

デザインへの投資では、見た目の美しさよりも信頼性と使いやすさを重視しましょう。患者の心理に配慮した色使い、読みやすいレイアウト、直感的なナビゲーションに投資することで、コンバージョン率の向上が期待できます。

機能開発では、患者の利便性向上に直結する機能に優先的に投資しましょう。オンライン予約システム、待ち時間確認機能、症状チェッカーなどは、患者満足度の向上と集患効果の両方が期待できます。

マーケティング施策への投資も重要です。リスティング広告、MEO対策、コンテンツマーケティングなど、継続的な集患効果が見込める施策に予算を配分し、長期的な成長を目指しましょう。

段階的制作による効率化

段階的制作アプローチにより、リスクを抑えながら効果的なホームページを構築できます。第1段階では基本的な情報提供機能、第2段階では集患機能の強化、第3段階では高度な機能の実装という流れで進めましょう。

第1段階では、トップページ、診療内容、医師紹介、アクセス情報の基本ページを制作します。この段階での目標は、患者が必要な情報を入手でき、信頼感を抱けるサイトの構築です。予算の30-40%程度を配分しましょう。

第2段階では、SEO対策の強化、コンテンツの充実、予約機能の実装を行います。アクセス解析結果を基に改善点を特定し、より効果的な集患ツールへと発展させます。予算の40-50%程度を配分し、ROIの向上を図りましょう。

第3段階では、高度な機能やマーケティング自動化ツールの導入を検討します。患者管理システムとの連携、多言語対応、動画コンテンツの制作など、さらなる差別化を図る機能に投資します。予算の20-30%程度を配分し、長期的な競合優位性を確立しましょう。

まとめ

効果的なクリニックHP制作は、単なる情報掲載ではなく、患者の行動心理を理解した戦略的アプローチが不可欠です。医療広告ガイドラインを遵守しながら、SEO対策、UI/UX設計、コンテンツ戦略を統合的に実施することで、確実な集患効果を実現できます。

制作方法の選択では、予算と目標に応じて自作か外注かを適切に判断し、段階的なアプローチで効率的に進めることが重要です。また、制作会社選びでは医療業界への理解度と技術力、そして長期的なサポート体制を重視しましょう。

最も重要なのは、制作後の継続的な運用・改善です。アクセス解析に基づくデータ分析、患者ニーズの変化への対応、競合状況の監視を通じてPDCAサイクルを回し続けることが、持続可能な集患成功の鍵となります。投資対効果を最大化するには、集患に直結する要素への重点的な予算配分と、段階的な機能拡張による リスク管理が効果的です。