目次

導入

SEO対策は現在のデジタルマーケティングにおいて、最も重要な施策の一つとなっています。しかし、「どこまで投資すべきか」「本当に費用対効果は見込めるのか」という疑問は、多くのマーケティング担当者や経営者が抱える共通の悩みです。

私自身、これまで数十社のSEOプロジェクトに携わってきた経験から、適切な投資戦略と計測方法さえ確立できれば、SEO対策は確実に企業成長の原動力となることを確信しています。ただし、その道のりは決して平坦ではありません。予算の制約、社内リソースの限界、そして絶えず変化するアルゴリズムへの対応など、様々な課題が立ちはだかります。

本記事では、これからSEO対策を始める方、すでに取り組んでいるが成果に満足していない方、どちらにも実践的な価値を提供できるよう、最新の市場動向を踏まえながら、SEO対策の費用相場から効果的な投資戦略、そして成果を最大化するためのチェックポイントまで、包括的かつ具体的にお伝えします。

SEO対策の費用相場と内訳を理解する

内製化と外注のコスト比較

SEO対策には大きく分けて「内製」と「外注」の2つのアプローチがあり、どちらを選択するかによって、費用構造は劇的に変化します。私がこれまで担当した案件を分析すると、明確な傾向が見えてきます。

内製化の場合、最も大きな費用は人件費となります。SEO専任担当者を1名雇用すると、月額30万円から80万円程度の人件費が発生します。さらに、専門ツールの利用料として月額5万円から30万円、継続的なスキルアップのための研修費用として年間10万円から50万円が必要になります。一方で、コアな業務を内製化することで、業界特有の知識や社内データを最大限に活用できるという大きなメリットがあります。

外注の場合、費用体系はより多様化します。一般的なSEOコンサルティング会社では、月額20万円から100万円のコンサルティング料金が相場となっています。成果報酬型を採用する会社では、基本料金15万円に加えて、順位達成度に応じた報酬が上乗せされます。また、特定のプロジェクトに特化したワンショット型では、10万円から1,000万円と、プロジェクトの規模によって大きく異なります。

私の経験では、小規模から中規模のサイトでは内製と外注のハイブリッドアプローチが、大規模サイトでは外注中心の体制が効果的になる傾向があります。ただし、長期的な競争力を考えると、いずれの方法でも社内にSEOのノウハウを蓄積していくことは極めて重要です。

施策内容による費用の違い

SEO対策は主に4つのカテゴリーに分けられ、それぞれで費用構造と投資対効果が異なります。まず、キーワード調査・分析には10万円から50万円の初期投資が必要になります。この段階では、競合分析ツールの導入、キーワードデータベースの構築、そして戦略立案レポートの作成が主な作業となります。

コンテンツ関連の費用は最も幅が広く、月額10万円から100万円まで様々です。テキストコンテンツの制作では、1記事あたり3万円から10万円が相場となっています。画像や動画制作を含む場合は、1本あたり5万円から30万円と更に増加します。コンテンツの最適化サービスを継続的に利用する場合は、月額10万円以上の予算を見込む必要があります。

技術的SEO最適化には、初期費用として20万円から200万円が必要です。サイト構造の改善分析、モバイルフレンドリー対応、ページ速度最適化、構造化データの実装など、専門知識を要する作業が中心となります。これらの作業は一度の投資で長期的な効果が期待できるため、費用対効果の観点からも優先度が高い項目といえます。

継続的なモニタリングと改善には、月額5万円から30万円の運用費用が発生します。順位計測システムの運用、競合モニタリング、アルゴリズム変更への対応など、日々の業務を支える重要な作業が含まれます。

規模や業種による費用の変動要因

SEO対策の費用は、サイトの規模や業種によって大きく変動します。まず、サイト規模による影響は明確で、100ページ未満の小規模サイトでは月額10万円から30万円、100から1,000ページの中規模サイトでは月額30万円から70万円、1,000ページを超える大規模サイトでは月額70万円以上の予算が必要になります。

競合の強さも費用に大きな影響を与えます。低競合キーワードを中心とする場合は相場の7割程度、中競合キーワードでは相場通り、高競合キーワードでは相場の1.5倍から2倍の費用がかかることが一般的です。特に「転職」「金融」「不動産」などの激戦区では、継続的な投資が不可欠です。

業種による違いも顕著で、BtoB製造業やサービス業は比較的低コスト、金融・医療・不動産などの分野では高額になる傾向があります。これは、E-A-T(Expertise、Authoritativeness、Trustworthiness)が特に重視されるYMYL(Your Money or Your Life)領域での信頼性確保に追加投資が必要になるためです。私が担当した医療系サイトでは、標準的なSEO対策に加えて、医療専門家による監修費用やコンプライアンス対応で、全体予算の30%増しになりました。

コスパの高いSEO対策戦略

優先順位付けの重要性

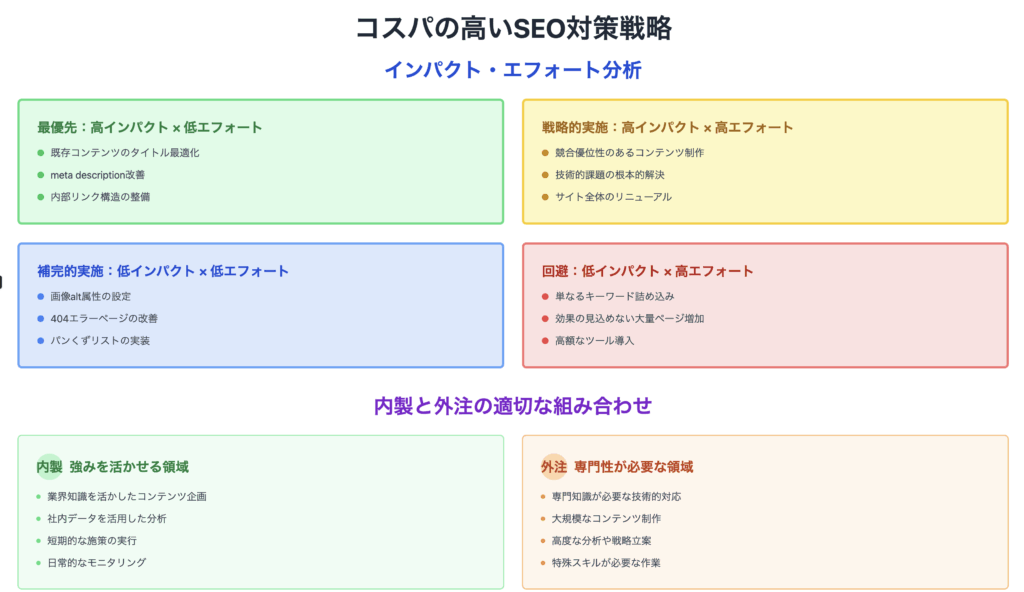

限られた予算で最大の効果を得るには、施策の優先順位付けが極めて重要です。私が実践しているのは「インパクト・エフォート分析」というフレームワークで、施策を4つのカテゴリーに分類します。

まず最優先となるのは「高インパクト×低エフォート」の施策です。既存コンテンツのタイトル最適化、meta description改善、内部リンク構造の整備などがこれに該当します。これらは比較的短時間で実施でき、即効性のある効果が期待できます。

次に重要なのは「高インパクト×高エフォート」の施策です。競合優位性のあるコンテンツ制作、技術的な課題の根本的解決、サイト全体のリニューアルなどがここに含まれます。これらは時間と資金が必要ですが、長期的な競争力向上に直結するため、戦略的に取り組む価値があります。

「低インパクト×低エフォート」の施策は、リソースに余裕がある時に実施します。画像alt属性の設定、404エラーページの改善、パンくずリストの実装などがこれに該当し、細かい改善を積み重ねることで全体の品質向上につながります。

最後に「低インパクト×高エフォート」の施策は、できる限り避けるべきです。単なるキーワード詰め込み、効果の見込めない大量ページ増加、高額なツール導入などがこれに該当します。これらに時間と予算を費やしても、期待する成果は得られません。

内製と外注の適切な組み合わせ

コストパフォーマンスを最大化するには、自社の強みを活かした適切な役割分担が不可欠です。内製化に適している作業として、業界知識を活かしたコンテンツ企画、社内データを活用した分析、短期的な施策の実行、日常的なモニタリングなどがあります。これらは社内のリソースやノウハウを最大限に活用できる領域です。

一方、外注に適している作業には、専門知識が必要な技術的対応、大規模なコンテンツ制作、高度な分析や戦略立案、特殊スキルが必要な作業などがあります。これらは専門性の高いパートナーに依頼することで、効率と品質の両面で優れた結果が得られます。

成功しているプロジェクトの多くは、このようなハイブリッドアプローチを採用しています。コア部分は内製化してノウハウを蓄積し、専門性の高い部分は外注することで、長期的な競争力と短期的な効率性の両方を確保しています。

長期的な視点でのコスト効率化

SEO対策は短期的な施策ではなく、長期的な投資として捉える必要があります。持続可能な体制構築には、コンテンツ制作プロセスのシステム化、社内ナレッジベースの構築、定型業務の自動化などが重要です。

スケールメリットの活用も cost効率化のカギとなります。コンテンツテンプレートの活用、作業工程の標準化、ツールの統合と効率化などにより、同じ予算でより多くの施策を実施できるようになります。

継続的な改善サイクルの確立も欠かせません。データ分析に基づく仮説検証、ABテストによる最適化、施策の効果測定と改善を繰り返すことで、投資対効果は着実に向上します。私が長期的に関わってきたクライアントでは、3年以上継続してSEO対策を行うことで、初年度と比較して同じ成果を出すための費用が約30%削減されました。

効果測定と投資対効果の確認方法

KPI設定のポイント

効果的なSEO対策には、適切なKPI設定が不可欠です。私が重視しているのは、ビジネス目標と直結したKPIの設定です。まず必須となるKPIには、オーガニック流入数、ターゲットキーワード順位、コンバージョン率、ROIがあります。これらは直接的なビジネス成果を測定する重要な指標です。

補助KPIとしては、ドメイン評価(DR/DA)、ブランド検索数、エンゲージメント指標、被リンク獲得数などがあります。これらは中長期的なサイトの健康状態を示す重要な指標で、主要KPIの先行指標としても機能します。

KPI設定で最も重要なのは、経営層とWeb担当者の間で共通認識を持つことです。私の経験では、KPIの意味と重要性を理解してもらうための社内コミュニケーションに十分な時間を割くことが、プロジェクトの成功につながっています。

分析ツールの活用方法

効果的な分析には、複数のツールを組み合わせた多角的なデータ収集が必要です。Google Analytics 4(GA4)では、オーガニック流入の詳細分析、コンバージョンパスの可視化、ユーザー行動フロー分析などが可能です。カスタムレポートを活用することで、SEO特有の指標を重点的に追跡できます。

Search Consoleは、クエリ別の表示回数やクリック数分析、クロールエラーの監視、モバイルユーザビリティチェックなど、検索エンジンからの視点でサイトを評価する上で欠かせないツールです。これらの無料ツールだけでも、基本的な分析は十分可能です。

より高度な分析には、AhrefsやSEMrushなどの専用SEOツールを活用します。競合分析、被リンク分析、キーワード難易度調査、コンテンツギャップ分析など、戦略的な意思決定に必要なインサイトが得られます。

ユーザー行動の深い理解には、ClarityやHotjarなどのヒートマップツールが有効です。スクロール深度分析やクリックヒートマップにより、コンテンツの改善ポイントを視覚的に把握できます。

レポーティングと改善提案

定期的なレポーティングは、施策の方向性を確認し、必要な軌道修正を行うために不可欠です。月次レポートでは、KPI達成状況、主要キーワード順位変動、オーガニック流入の増減分析、コンバージョン分析、施策実施結果と来月の提案を含めます。

四半期レポートでは、より長期的な視点での分析を行います。ROI分析、競合比較分析、長期トレンド分析、戦略の見直し提案などを含め、次の四半期の戦略立案につなげます。

私は、経営層向けにはビジネスインパクトを中心とした簡潔なサマリーを、Web担当者向けには詳細な分析データと具体的な改善提案を含むレポートを作成しています。また、可視化ツールを活用し、データを直感的に理解できる形で提示することを心がけています。

費用対効果を最大化する必須チェック項目

事前準備段階のチェックリスト

SEO対策の成功は、事前準備の質で大きく左右されます。現状分析では、サイトの現在の状況を正確に把握することが出発点となります。競合サイトの順位や流入状況、技術的な問題点、コンテンツギャップなどを詳細に調査し、改善の方向性を明確にします。

予算と体制の確認では、年間を通じた予算計画を立案し、社内リソースの確保や役割分担を明確化します。特に重要なのは、成果評価基準について社内で合意形成を行うことです。KPIの定義や評価方法、目標値などを事前に関係者間で共有しておくことで、後のトラブルを防ぐことができます。

外注先を選定する場合は、複数社を比較検討することをお勧めします。過去の実績や事例確認、提供サービスの詳細把握、レポーティング方法の確認などを通じて、自社に最適なパートナーを選定します。また、契約条件や解約可能性についても事前に確認しておくことが重要です。

運用中の重要チェックポイント

SEO対策は継続的なモニタリングと改善が不可欠です。日常的なモニタリングでは、主要キーワードの順位変動、クローラビリティエラー、セキュリティアラート、サーバー応答時間などを定期的に確認します。これらの基本的なチェックを怠ると、大きな問題に発展する可能性があります。

月次の定期分析では、オーガニック流入やコンバージョンの前月比分析、競合サイトの動向分析、新規コンテンツの効果測定などを行います。これらの分析結果に基づいて、翌月の施策を適切に調整します。

四半期や半年ごとには、より戦略的なレビューを実施します。キーワード戦略やコンテンツ戦略の見直し、技術施策の効果検証、予算配分の最適化などを行い、中長期的な方向性を確認します。

効果評価のチェック項目

SEO対策の真の効果を評価するには、多角的な視点が必要です。オーガニック流入の質を評価する際は、直帰率や滞在時間なども考慮し、単なる流入数だけでなく、訪問の質も評価します。

コンバージョン経路の分析では、オーガニック流入がどのようにコンバージョンに至っているかを詳細に追跡します。カスタマージャーニーの各段階でのユーザー行動を理解することで、最適化ポイントを特定できます。

ブランド認知度の向上効果も重要な評価項目です。指名検索数の増加や、SNSでの言及増加などにより、SEO対策がブランド価値向上にどの程度貢献しているかを測定します。

投資対効果の最終評価では、獲得したトラフィックから生まれた収益と、投入した費用を比較します。ROIやROMSなどの財務指標を用いて、経営的な視点からSEO対策の価値を評価します。

注意すべきポイントと失敗事例

典型的な失敗パターン

SEO対策において、多くの企業が陥りやすい失敗パターンがあります。最も多いのは、短期的な成果のみを追求するアプローチです。ランキングの即効性を重視するあまり、黒い手法(ブラックハットSEO)に手を染めてしまい、結果としてサイトにペナルティが課せられるケースは後を絶ちません。

自社リソースの過大評価も典型的な失敗につながります。SEOに必要な専門知識やスキルを軽視し、十分なリソースや予算を確保せずにスタートした結果、期待した成果が得られないという事例は非常に多いです。

外注先とのコミュニケーション不足も大きな問題となります。具体的な成果物や報告方法についての合意がないまま契約を締結し、後になって期待と実際のサービス内容に乖離が生じるケースがあります。

長期的な成功のための注意点

長期的なSEO成功には、環境変化への適応力が不可欠です。Googleのアルゴリズムは定期的に更新されるため、過去に効果があった施策がいつまでも有効であるとは限りません。アップデートへの対応準備を常に心がけ、柔軟な戦略展開が求められます。

一時的な順位変動には、冷静な対応が必要です。短期的な変動に過剰に反応して戦略を大きく変更するのではなく、データに基づいた分析を行い、必要最小限の調整に留めるべきです。

最も重要なのは、ユーザーファーストの視点を常に保持することです。検索エンジンのアルゴリズムを攻略することに注力するあまり、実際のユーザーにとって価値のあるコンテンツを提供することを忘れてはいけません。

競合との差別化も継続的な課題となります。同じ手法や戦略では、いずれ競合に追いつかれてしまいます。自社の強みを活かした独自のコンテンツ戦略を継続的に展開することが、長期的な成功には不可欠です。

契約前の確認事項

外注先との契約を締結する前には、詳細な確認が必要です。まず、具体的な成果物を明確にすることが重要です。「SEO対策」という漠然とした表現ではなく、具体的にどのような作業を実施し、どのような形式でレポートを提供するのかを確認します。

レポーティング内容と頻度も重要な確認事項です。どのような指標を、どのような形式で、どのくらいの頻度で報告してもらえるのかを事前に合意しておくことで、コミュニケーションギャップを防ぐことができます。

サポート体制と連絡方法についても確認が必要です。緊急時の対応方法、日常的な質問への回答方法、担当者の変更可能性などを把握しておくことで、円滑なコミュニケーションが可能となります。

契約期間と解約条件は、リスク管理の観点から極めて重要です。最低契約期間、中途解約の可能性、解約時の条件(費用返還の有無など)を明確に確認し、不測の事態に備えます。

まとめ

SEO対策の費用効果を最大化するには、戦略的な計画と継続的な最適化が不可欠です。まず重要なのは、自社の状況を正確に把握し、適切な予算配分を行うことです。内製と外注のバランスを考慮し、コアコンピテンシーは社内に蓄積しつつ、専門性の高い領域は外部パートナーを活用するハイブリッドアプローチが効果的です。

KPIの設定と継続的なモニタリングは、投資対効果を最大化するための生命線となります。ビジネス目標と直結した指標を設定し、データドリブンな意思決定を心がけることで、限られた予算で最大の成果を得ることが可能になります。

SEO対策は短期的な施策ではなく、長期的な投資として捉えるべきです。アルゴリズムの変化や競合の動向を常に注視しながら、柔軟に戦略を適応させていく姿勢が求められます。成功の鍵は、ユーザーにとって価値のあるコンテンツを継続的に提供し続けることにあります。

最後に、SEO対策における最大の資産は、蓄積されたノウハウと経験です。内製化か外注か、どちらを選択するにせよ、組織としてSEOの知識を蓄積し、長期的な競争力を構築する視点を持ち続けることが、持続的な成長につながります。本記事で解説したチェックポイントを活用し、自社に最適なSEO戦略を実現してください。